Facebook創業者のマーク・ザッカーバーグ氏は2020年の年明け、自身のブログ投稿にて今後のロードマップを発表しました。内容は4つのトピックに分かれて紹介されています。

本記事では最初にFacebookのロードマップを簡単に解説し、その上でSpatial Computing(空間コンピューティング)が普及した世界における3つのシナリオ展開を考察していきます。

Facebookはどうなる

- A New Private Social Platform: プライバシー重視のSNS

- Decentralizing Opportunity: 機会の平等化

- New Forms of Governance: デジタル世界の政治

- The Next Computing Platform: 新たなコンピューティング

最初に掲げられたビジョンは「A New Private Social Platform」の構築。プライバシーファーストな世界です。

大規模コミュニティが作られると新たな課題が発生します。それは、誰もに情報をさらけ出すような環境ではなく、自分と親密な関係の人たちとのやり取りを重視しようとする動きです。社会インフラとして働くFacebookは、より小さなコミュニティに主眼を置いた開発が求められています。

2つ目は「Decentralizing Opportunity」。

小さなコミュニティを活性化させるにFacebookが注目しているのがお金です。お金が動けばFacebook経済圏が形成されます。経済圏の中でもあらゆるモノ・コトの受け取りが発生するでしょう。ユーザーが求めるものが徐々に増え、様々な物事が世界中のFacebookユーザーに提供されるようになります。こうした世界を機会平等化されたビジョンとして描いています。

3つ目に紹介するのは「New Forms of Governance」。

Facebookの機会平等の戦略は、小さなコミュニティが積み重なり、今以上に多くのサービス機能を与えられたユーザーが作り出す巨大コミュニティとなります。ちなみに小さな集まりがベースとなった巨大コミュニティを指して「ハイブ(ミツバチの巣箱)」と呼びます。

ハイブの中は蜂の巣のように多層なコミュニティによって構築されています。従来のFacebookはあらゆるユーザーが誰もに繋がる単層コミュニティを目指してしまったことから、昨年話題になったプライバシー問題が指摘されてしまいました。この点、小規模な友人間の繋がりを重視した「Snapchat」や今はなき「Path」の戦略が優っていたと感じます。

いずれのコミュニティ形成のやり方であっても、Facebookのような世界的なネットワーク網ができれば、既存の政治形態に変わる、デジタル世界の新たな民主主義が登場するとザッカーバーグ氏は睨んでいます。そこでプライバシー重視のハイブ戦略に基づいた政治を考えるのが今後のロードマップとなります。

新たなコンピューティング

ここからが本題である「The Next Computing Platform」の紹介です。

「The Next Computing Platform」を説明するためには、2017年のFacebookの開発者会議イベント「F8」で紹介された、上記で説明してきたロードマップとは別の3つのプランを説明する必要があります。

それがすなわち「Connectivity」「AI」「VR/AR」です。

超高速Wifiや5Gネットワーク、衛星を活用することでインターネット接続環境を世界中にばらまく「Connectivity」、画像認識やビックデータ解析に基づいた環境分析・解析環境を指す「AI」、ブレインコンピューティングやAR、Oculusシリーズが進んだ世界「VR/AR」。

3つの要素が次世代ネットワーク環境が整えば、あらゆるやり取りやタスクを即座に完了できる世界が実現されます。そこでザッカーバーグ氏はブログ記事にて、2020年代内に画期的なARグラス端末を投入するだろうと明言しています。

モバイルの次として期待されるARグラスは、空間全てがユーザーとインタラクティブにやり取りされます。これを実現する次世代コンピューティングを「Spatial Computing」と呼びます。また、次世代コンピューティングを実現させるには空間データがクラウド上にデータ保存される「ARクラウド」の概念が必須となります。現実世界がデジタル世界に生き写しとなるコンセプトから「ミラーワールド」や「デジタルツイン」とも称されます。

FacebookはSNS企業と大半の人が考えていることでしょう。しかし、今や同社は「Spatial Computing」時代への移行を睨み、ARグラス端末開発をAppleと並び率先的に進めている企業です。5〜10年後には結果が見えてくるでしょう。

拡張時代の到来で起こる「3つのこと」

次世代グラス型端末は、人間の能力や機能を“拡張”するものであると考えます。

モバイルの登場とともに、スマホカメラはライブストリーミングをあらゆる場所で可能にし、ユーザーの存在を遠隔に飛ばすことを可能としました。Google MapのARナビゲーション機能は地図の読めない人であっても、矢印を辿れば目的に到着させ、視覚情報の拡張を行いました。VRヘッドセットでの体験は企業研修で用いられ、オペレーション作業の学習時間を格段に短くし、ユーザーの認知能力を強化させました。

ユーザーが持つ人間としての能力や機能がデバイスによって拡張される時代を、「拡張時代」と呼んでいます。

それではFacebookは拡張時代において、どのような世界が誕生すると考えているのでしょうか。改めてザッカーバーグ氏のブログに遡りながら、3つのユースケースを考察していこうと思います。

- 存在の拡張

- 脱都市化

- フリーランス化がさらに加速

まずは「存在の拡張」から。

ユーザーの存在を世界各地へ飛ばす能力は、ZoomやSkypeに代表される映像電話ツールが普及した今以上に、リモート社会を促進させると考えられます。地方に住んでいても、ネットワーク環境があれば都市部へ通勤する必要もなくなってきます。

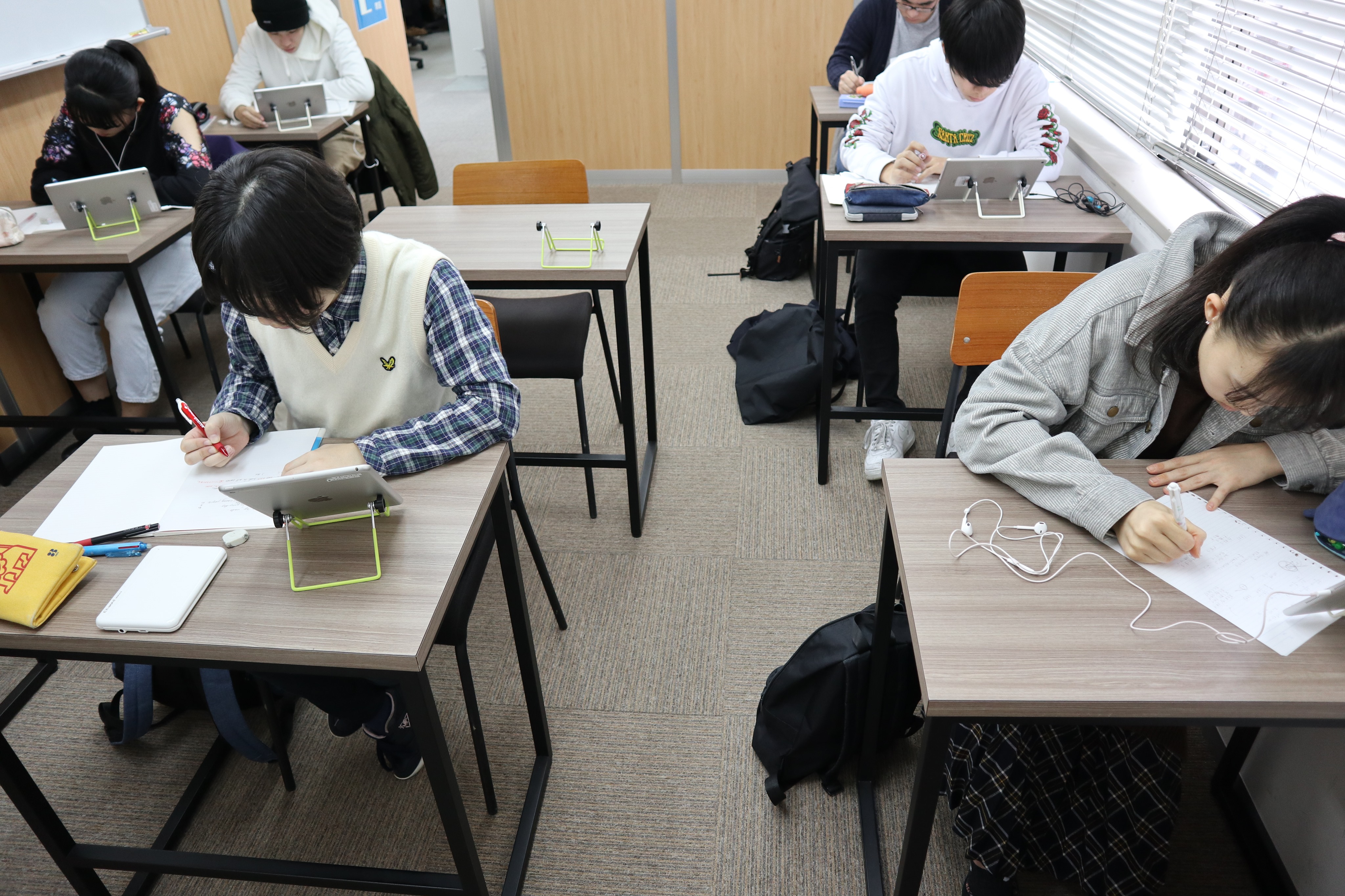

昨今、コロナウィルス流行を発端に中国では多くの行事がオンラインで開催されるようになりました。学校教育現場はオンライン動画プラットフォームへと移行、結婚式はライブストリーミングしながらお祝いする事例が発生しています。

まるでそこにいるかのように自宅から日常的にコミュニケーションを取るユースケースが発生すれば、「存在の拡張」は大きなキーとなってきます。

次は「脱都市化」に関して。

「存在の拡張」が発展すれば、住宅コストの高騰や地理的デメリットが消滅することが考えられます。では、次世代グラス端末が普及し、自分が選んだ好きな場所に住んで、他の場所の仕事に手軽に、かつ自由にアクセスできるとしたらどうでしょう。

脱都市化が進むと予想できます。

必ずしも都市部に住む必要がなくなり、人々の分散が始まります。すると、都市部の不動産価格は頭打ちとなり、住みやすい世界が実現するはずです。

小売の店舗戦略にも大きく関わってくるでしょう。1つSnapchatの事例を挙げさせてください。同社がLEGOと取り組むアパレル店舗があります。筆者は勝手に「ホワイトショップ」と呼んでいるのですが、店内に洋服は置かれていません。読み取りコードが複数置かれているだけ。

店舗導線に沿ってAR体験を楽しみ、購買に結びつけます。現実世界ではまっさらな店舗であっても、重なるように存在するAR世界では全く別世界が展開されます。なにより、在庫スペースや商品展示スペースがすっぽりと抜けることで、店舗規模を縮小しても十分に回る店舗体験を提供できるかもしれません。これは、大型出店では採算の取れない都市部への出店戦略を大きく改善する可能性を秘めています。

このように、地価にも影響を及ぼすのがSpatial Computingであり、ユーザー行動や都市開発など、一見関連のない市場にまでダイナミックに関与することが予想されます。

3つ目は「フリーランス化」について。

従来、フリーランスは動画編集やライティングのように、ある程度の汎用性のあるスキルに基づいた職業を掛け持ちする人によって構成されていました。しかし、技術の進歩により、たとえば病院診察のような高スキルな職も自宅から行えるようになると考えられます。

多種多様な情報がグラス端末に飛び込んでくることで、多くのタスクを短時間に完了させられるようになります。あらゆる種類の専門家がフリーランス化するようになり、ギグ経済はさらに加速することが予想されるでしょう。

すでにWalmartが従業員のVR教育を導入しているように、学習時間の圧倒的な短縮が図れるのもメリットです。学習インプットコストが圧倒的に短縮化され、人の「慣れ」が差別要素にならなくなる「No Learning Curve」な世界が登場すると思います。

別の展開も発生します。

「脱都市化」と「フリーランス化」は相乗効果的に相まって、本社機能を分散させます。自宅が会議室になり、オフィスの役割を兼ねるSpatial Computingの時代では、企業は「なぜHeadquarterを持つべきなのか?」と改めて考え始める可能性が出てくるでしょう。

本社機能を縮小し、各地方都市に機能移譲するかもしれません。そこでWeWorkのようなコワーキングスペースの活用にさらに拍車がかかるはず。次世代グラス端末の時代はコワーキングスペース市場にも大きな変化をもたらすと考えられるはずです。

Members

BRIDGEの会員制度「Members」に登録いただくと無料で会員限定の記事が毎月10本までお読みいただけます。また、有料の「Members Plus」の方は記事が全て読めるほか、BRIDGE HOT 100などのコンテンツや会員限定のオンラインイベントにご参加いただけます。無料で登録する