本稿はおやつの定期購入「snaq.me」を運営するスナックミーでCTOを務める三好隼人氏(@miyoshihayato)による寄稿。注目が集まるD2C文脈で開発の側面からポイントとなる箇所を語っていただいた

ここ数年「D2C(Direct-to-Consumer)」というキーワードで、商品開発から販売、流通、顧客対応までを一気通貫したモデルがインターネットビジネスで話題にされることが多くなりました。本稿で言葉の定義については避けますが、全般的には顧客の動向をデータとして把握することで、従来型製造業よりもより細やかな商品設計や購入体験が提案できる、というのがメリットのひとつとされています。

スタートアップの話題としても3年前に男性用カミソリの「Dollar Shave Club」をユニリーバが10億ドル規模で買収するという話題はまだ記憶に新しいですし、ネスレ、バドワイザーといった食品メーカー大手も顧客と直接対話を開始しようと積極的に活動しています。

ではこのD2C、開発する上でどのような点がポイントになるのでしょうか。私たちはおやつを定期購入できる「snaq.me」というサービスを提供しており、顧客の状況に応じて1000億通りのボックスを提案できるサービスを全て内製で開発しています。

これらを設計する上でいくつも視点があるのですが、特に大きなものをまとめると次のようなポイントが浮かび上がってきます。

- 不確実性を減らせる体制

- パーソナライズを常に意識した設計

- 人肌のあるコミュニケーション

それぞれについてみていきたいと思います。

1:不確実性を減らせる体制

これはD2Cならずとも開発する上で必要な事柄のひとつですが、ユーザーにどのアクションで価値を高めるのか、仮設・検証を繰り返しプロダクトの不確実性を減らせる体制であることが必要です。ただ仮設検証のスピードの向上するだけでなく、不確実なことを把握し、社内で共有できる環境も大切です。開発は低コストで不確実な部分を減らすだけでなく、どういう仮説でどんな検証を得たいのか共有できないと開発パフォーマンスは下がります。そういう意味で、エンジニアと非エンジニアのコミュニケーション齟齬をなくすことも必要です。

2:パーソナライズを常に意識した設計

みんな同じものを表示するのではなく、初回導線から商品お届けまでをどうパーソナライズしていくのかが大事です。通知においても、全ての方への通知はノイズになり解約のきっかけ作りにしかなりませんが、適切な人に適切な時間で通知することができば相互にwin-winの関係づくりに繋がります。一方、パーソナライズは好みに寄っていくだけでなく、新しい発見(discovery)要素を適度に散りばめることでワクワク感を生み出し、飽きを解消することができるので忘れず設計したいところです。

3:人肌のあるコミュニケーションを残しながら自動化させる

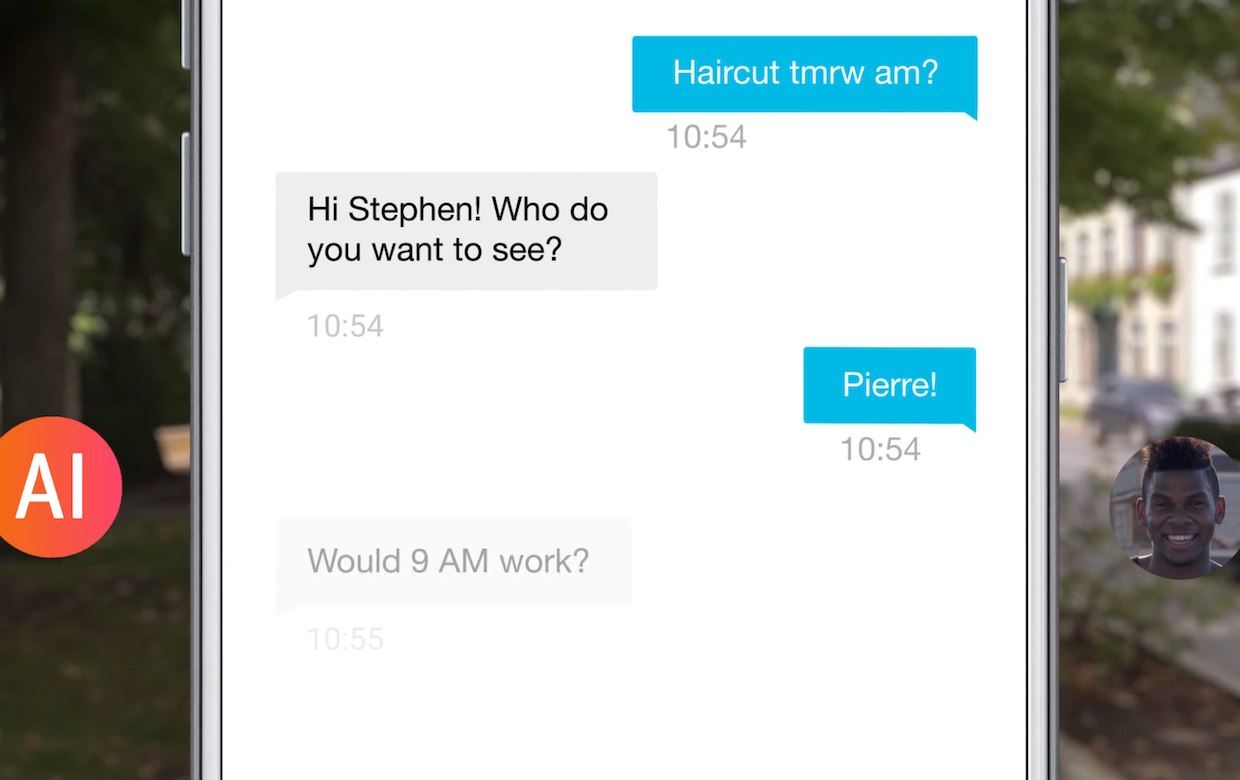

全体のサプライチェーン効率化を考えると、自動化できることに越したことはありません。一方で何でも自動化すればいいわけでもないし、最初から自動化させるのは難しいところです。例えば対話での自動化は無機質になりやすい傾向があり、特にD2Cはユーザーとの距離が近いからこそいかに人肌を残すかが大事になってきます。同じbot返答でもメッセージを送り返す時間によって1秒以内は機械と感じ、5分以内は即レスと感じるなど受取手の印象は異なるという検証結果もあります。単に効率化するのではなく「どう人肌を残す仕組みにするのか」を考え、システムに落とし込むことが重要です。

いかがだったでしょうか。もちろん、これら設計思想にはまだまだ広がりがあります。引き続き新たな発見があれば、勉強会やゲストポストなどを通じてみなさんと知識を共有できれば幸いです。

編集部からお知らせ:スナックミーでは8月28日に開発者向けミートアップを開催予定です。詳しくはこちらからどうぞ

Members

BRIDGEの会員制度「Members」に登録いただくと無料で会員限定の記事が毎月10本までお読みいただけます。また、有料の「Members Plus」の方は記事が全て読めるほか、BRIDGE HOT 100などのコンテンツや会員限定のオンラインイベントにご参加いただけます。無料で登録する